Fotoserie zur Diagnostik von Influenzaviren

Stand: 20.03.2025

">

Das Nationale Referenzzentrum (NRZ) für Influenzaviren im Robert Koch-Institut

Im Rahmen der bundesweiten Überwachung akuter Atemwegserkrankungen (auch ARE-Surveillance genannt) untersucht das Team des NRZ eingesandte Patientenproben auf Influenzaviren und charakterisiert sie genauestens. Wie viele andere Labore weltweit trägt das NRZ damit auch zur globalen Influenza-Überwachung bei: Die virologischen Daten werden jede Woche an die Weltgesundheitsorganisation übermittelt. Das NRZ untersucht die Proben auch auf andere Atemwegsviren, zum Beispiel SARS-CoV-2, Respiratorische Syncytial-Viren (RSV), Rhinoviren oder Parainfluenzaviren.

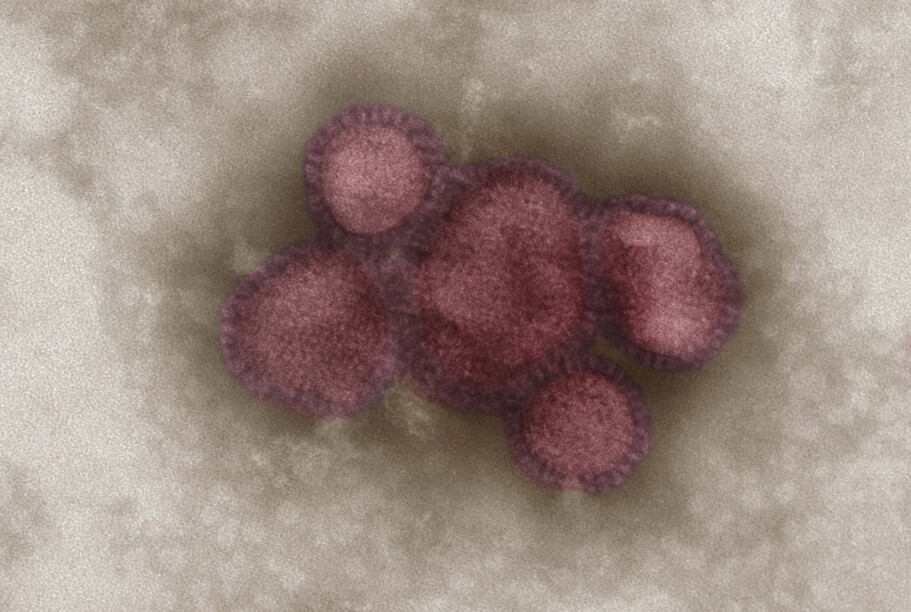

Elektronenmikroskopische Aufnahme von Influenza-A-Viren

Der Durchmesser eines Viruspartikels beträgt ein Zehntausendstel Millimeter. Die Hülle der Viren ist von den Oberflächenproteinen Hämagglutinin (H) und Neuraminidase (N) bedeckt, mit deren Hilfe das Virus in die Körperzellen eindringt, sich darin vermehrt und die neuen Viren wieder aus der Zelle freisetzt. Von Influenza-A-Viren gibt es verschiedene Subtypen, etwa die saisonalen Influenza-A-Viren A(H3N2) und A(H1N1). Darüber hinaus kommen bei Menschen auch Influenza-B- und seltener Influenza-C-Viren vor.

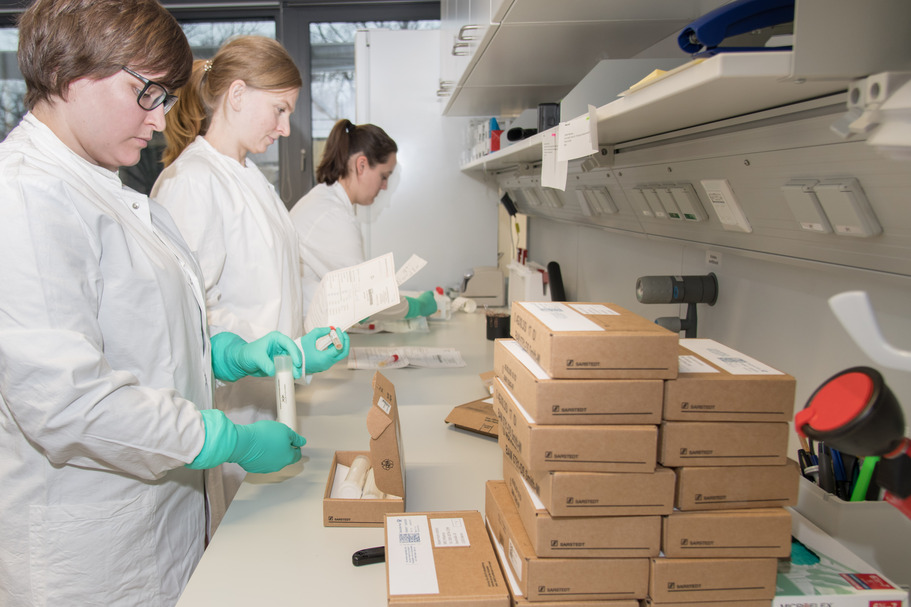

Probeneingang

Jeden Vormittag kommen Schachteln mit Untersuchungsmaterial im NRZ für Influenza an – darin Nasen- oder Rachenabstriche von Patienten mit einer akuten Atemwegsinfektion und ein Fragebogen mit Angaben zum Krankheitsverlauf. Eingeschickt wird das Material von rund 150 niedergelassenen Arztpraxen aus ganz Deutschland, die sich an der bundesweiten ARE-Überwachung beteiligen. Diese Sentinel-Praxen sind ein zentraler Teil der ARE-Sentinel-Surveillance des Robert Koch-Instituts. Information für Praxen, die an einer Teilnahme interessiert sind, sind hier abrufbar.

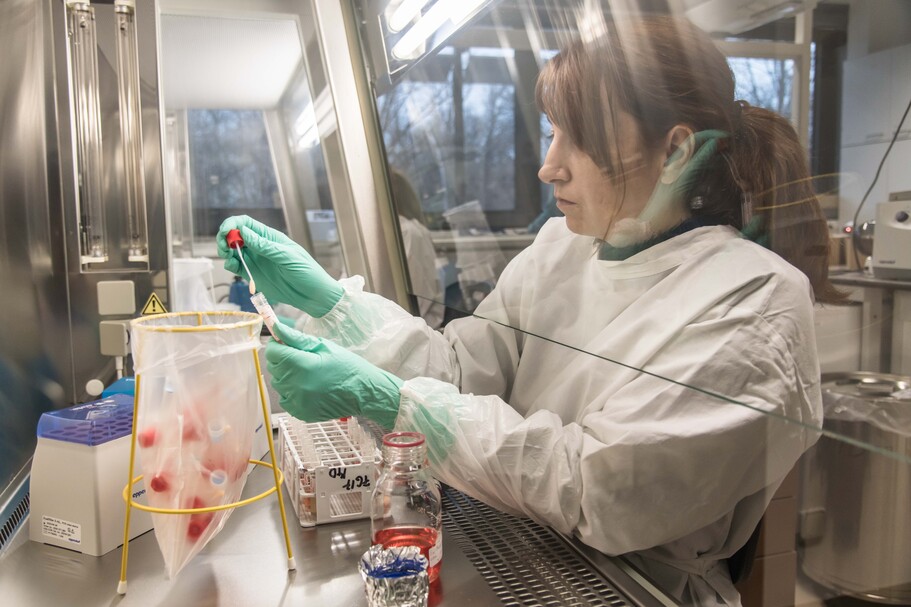

Probenaufbereitung

Eine Mitarbeiterin bereitet die Tupfer mit der Patientenprobe vor: ein Teil dient als Ausgangsmaterial für die Polymerasekettenreaktion (PCR), ein anderer wird zur Virusanzucht verwendet. Ein weiterer wird als Rückstellprobe aufbewahrt.

Isolieren des Erbmaterials

Um das Erbgut untersuchen zu können – etwa um nachzuweisen, um welchen Influenza-Subtyp es sich genau handelt – muss das Erbmaterial der Influenzaviren zunächst isoliert werden. Dies geschieht nach entsprechender Vorbereitung der Proben automatisiert in einem Nukleinsäure-Extraktor (rechts im Bild).

Vorbereiten der Polymerase-Kettenreaktion (PCR)

Mit dieser Methode kann die Reihenfolge der Erbgutbausteine (Gensequenz) schnell untersucht werden. Mit einer PCR lassen sich zum Beispiel die verschiedenen Influenza-Subtypen schnell nachweisen – ob es sich also um Influenza A und deren Subtypen, Influenza B oder C handelt. Als Ausgangsmaterial reicht eine sehr kleine Menge an Virus-Erbgut aus. Um das Material vor Verunreinigungen zu schützen, die das Ergebnis verfälschen könnten, pipettiert die Mitarbeiterin den Reaktionsansatz in einer speziellen Werkbank.

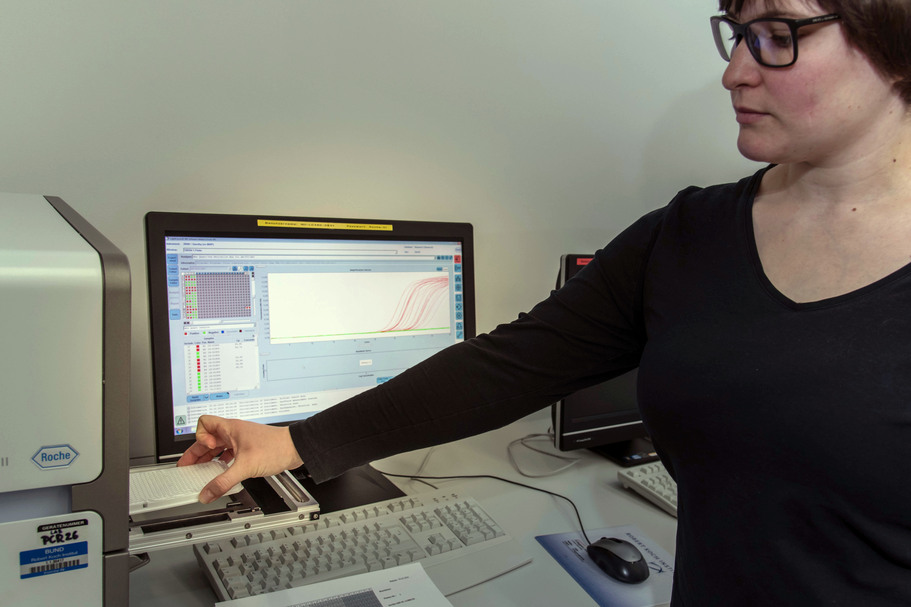

Auswertung der Polymerase-Kettenreaktion

Während der PCR wird eine kleine Gensequenz – Primer genannt – zu der Probe gegeben. Der Primer passt nur zu einem bestimmten Influenza-Subtyp. Findet er in der Probe die passende Gensequenz, bindet er dort. Die Gensequenz wird vervielfältigt (amplifiziert) und erscheint als Amplifikationskurve auf dem Bildschirm. So wird gezeigt, dass dieser bestimmte Influenza-Subtyp in der Probe vorliegt.

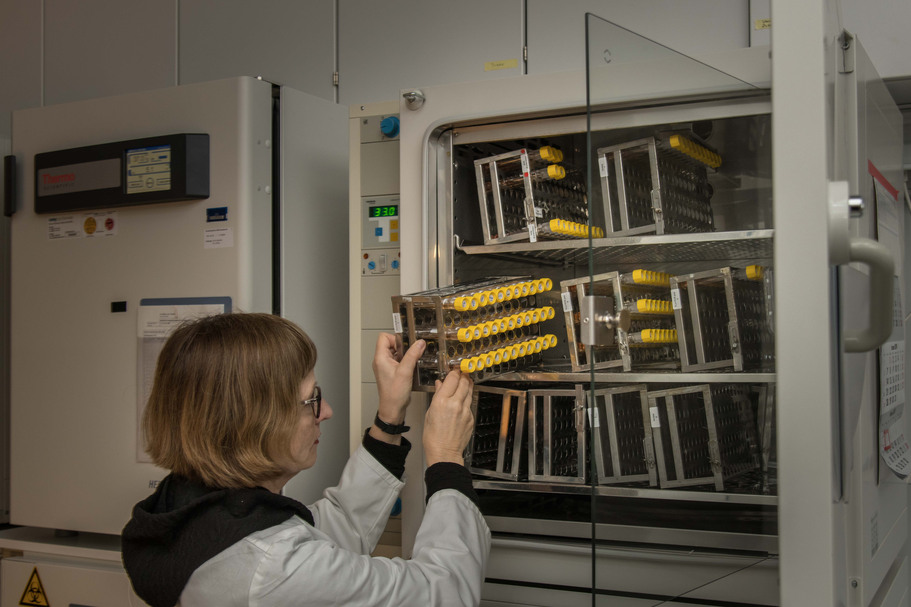

Virusanzucht in der Zellkultur

Influenzaviren lassen sich in Zellkulturen vermehren. Hierfür infizieren die Mitarbeiterinnen des NRZ Zellen in speziellen, mit einer Nährlösung gefüllten Röhrchen und lagern sie etwa eine Woche im Brutschrank. Während dieser Zeit vermehren sich die Viren und zerstören die Zellen. Die so gewonnenen Viren werden für umfangreichere Erbgutanalysen verwendet. Außerdem testen die Mitarbeiterinnen unter anderem, ob aktuelle Influenza-Impfstoffe zu den Viren passen und ob die Viren resistent gegen Grippemedikamente sind.

Analyse der Zellen

Zellen, die mit Viren infiziert sind, nehmen eine charakteristische Form an. Zeigt sich unter dem Mikroskop eine deutliche Veränderung der Zellform (Morphologie), befanden sich im Patienten-material vermehrungsfähige Influenzaviren.

Virusanzucht im Hühnerei

Alternativ zur Zellkultur können Grippeviren auch in befruchteten Hühnereiern angezüchtet werden. Dafür wird mit einer Kanüle eine kleine Menge einer Flüssigkeit, die die Viren enthält, durch die Schale in das Ei gespritzt. Das Ei wird anschließend bei 37 Grad Celsius bebrütet. Nach ein bis zwei Tagen kann man die Eier öffnen und virushaltige Flüssigkeit mit einer Spritze entnehmen. Das NRZ für Influenzaviren verwendet diese Methode jedoch nur in Ausnahmefällen, dann vor allem für die Vermehrung ausgewählter Impfstämme und zur Untersuchung von Antigenen.

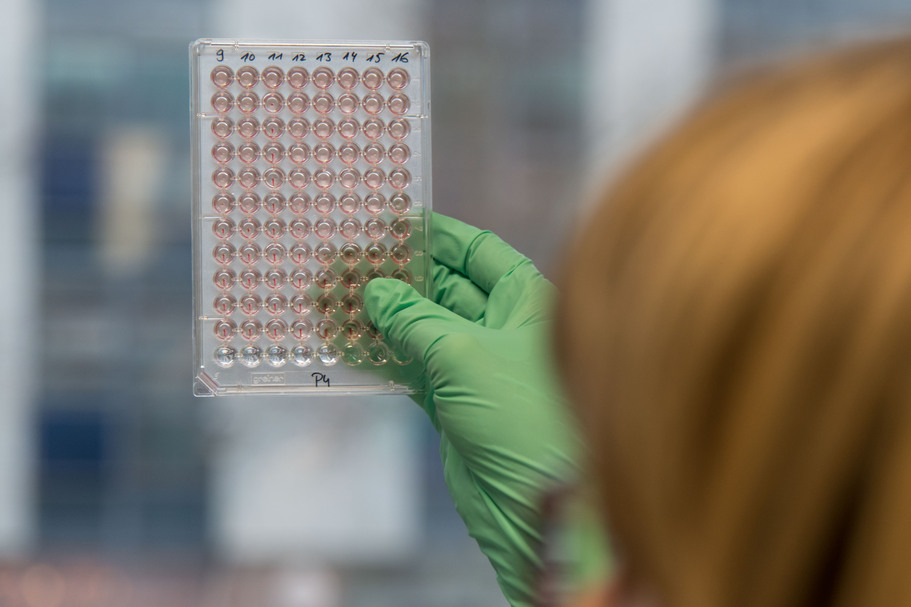

Hämagglutinationshemmtest

Die Zusammensetzung der Grippeimpfstoffe muss jedes Jahr neu angepasst werden, weil sich Grippeviren schnell verändern und immer neue Varianten der verschiedenen Subtypen zirkulieren. Um zu überprüfen, welche Varianten genau im Umlauf sind – und ob die Impfung passt – werden mit dem Hämagglutinationshemmtest die Antigene der Grippeviren charakterisiert. Antigene sind Proteine auf der Oberfläche der Viren, gegen die das Immunsystem Antikörper bildet, zu ihnen gehört auch das Hämagglutinin. Beim Hämagglutinationshemmtest bringt man die angezüchteten Influenzaviren mit Immunseren zusammen. Wenn die auf der Virusoberfläche vorliegenden Varianten von Hämagglutinin zu den Antikörpern in den Seren passen, entstehen Antigen-Antikörper-Komplexe. Die Viren können dann rote Blutkörperchen nicht mehr binden, d.h. deren Verklumpung (Hämagglutination) wird gehemmt. Die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) sinken ab und sind auf dem Boden der Probenplatte zu erkennen: kippt man diese, laufen sie strichförmig aus. In Proben, in denen die Viren nicht durch die Antikörper gehemmt werden, lässt sich hingegen ein vernetzter rötlicher Bodenbelag in den Löchern der Platte erkennen.

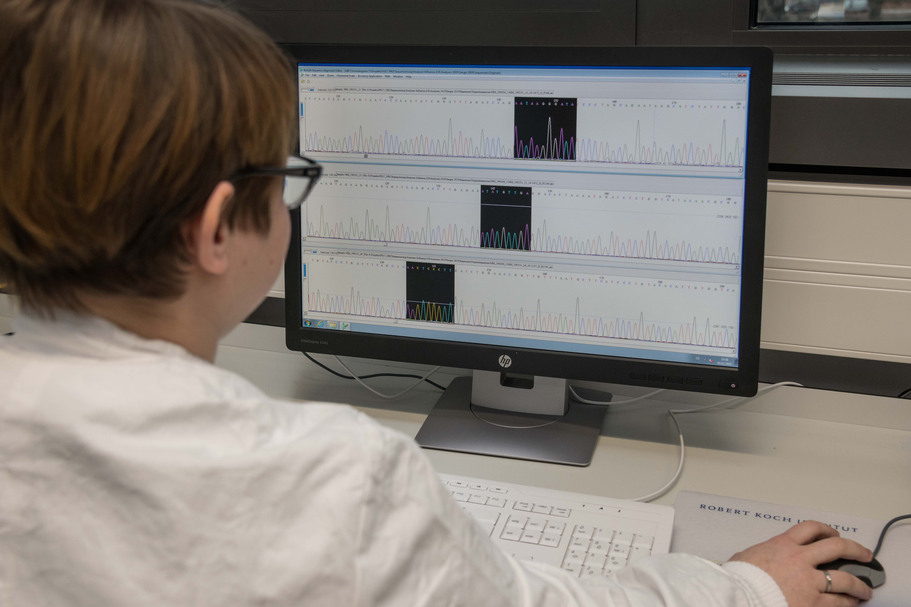

Erbgutanalyse

Ein Teil der im ARE-Praxis-Sentinel nachgewiesenen Influenzaviren wird sequenziert: dabei wird die Reihenfolge der Erbgutbausteine untersucht, um die Verwandtschaft der isolierten Virusstämme beurteilen zu können. In sogenannten Sequenzierern wird die Abfolge der Erbgutbausteine automatisch ermittelt und auf dem Bildschirm dargestellt. Genetische Veränderungen der Influenzaviren und neue Influenza-Varianten können so sehr früh erkannt werden. Die Sequenzierung kann auch Hinweise auf Resistenzen gegen Influenza-Medikamente geben.

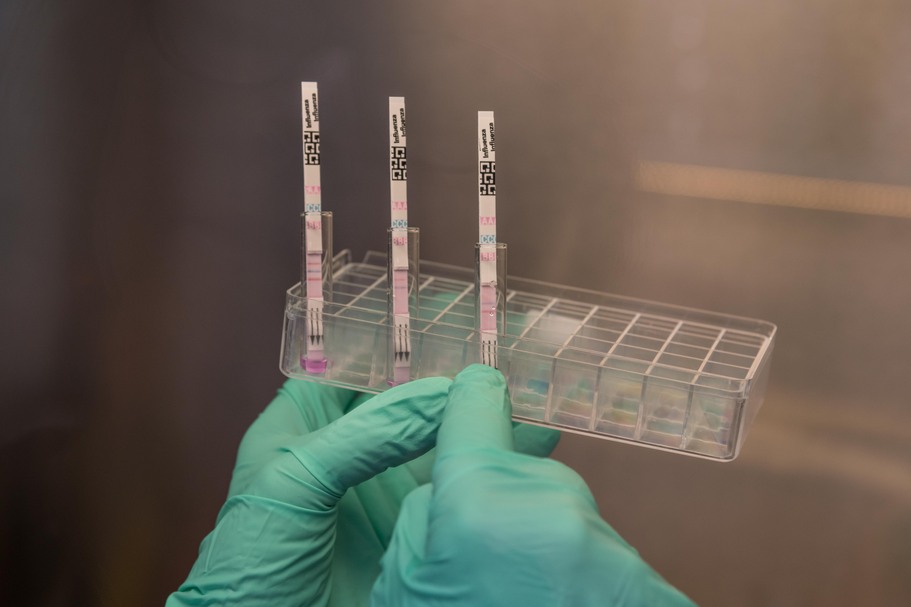

Influenza-Schnelltest

Influenza-Schnelltests werden vor allem in Arztpraxen eingesetzt, etwa um zu entscheiden, ob ein Patient mit einer Vorerkrankung rasch ein Grippemedikament einnehmen sollte. Wenn die Antigenkonzentration in der Probe unterhalb der Nachweisgrenze liegt, kann es jedoch auch zu einem falsch-negativen Ergebnis kommen. Die Testergebnisse müssen daher immer zusammen mit den klinischen Daten bewertet werden. Inzwischen gibt es auch Influenza-Schnelltests für den Hausgebrauch.

Die Aufnahmen dürfen unter Angabe der Quelle (Robert Koch-Institut) für die Berichterstattung und wissenschaftliche Veröffentlichungen verwendet werden. Bei der Online-Berichterstattung ist die Veröffentlichung textbegleitend in Verbindung mit dem Artikel auf Ihrer Internetseite gestattet. Die Quellenangabe muss dabei sichtbar im bzw. am Bild zu sehen sein (Mouseover o.ä. reichen nicht aus). Es ist es nicht gestattet, das Motiv zu verändern, die Datei im eigenen oder einem anderen Internetangebot zum Download anzubieten oder sie weiterzugeben. Nachrichtenagenturen dürfen die Fotos jedoch für Zwecke der Berichterstattung mit Quellenangabe (Robert Koch-Institut) weitergeben.

You may download and use the pictures for news media and scientific publications – please provide the appropriate source (Robert Koch Institute). When using the pictures for online publications, you are allowed to publish them in the context of the respective article on your website. When using the material online, the source must be directly visible (mouse overs or the likes would not be enough). It is not allowed to change the motif, make the pictures downloadable (neither on your own website nor on others) and to redistribute them. However, news agencies may pass on the photos for reporting purposes, provided the source (Robert Koch Institute) is being acknowledged.