Faktenblatt: Entwicklung der psychischen Gesundheit in der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland während der COVID-19-Pandemie

Was ist das Ziel der Studie?

Die COVID-19-Pandemie birgt als vielseitiger Belastungsfaktor Risiken für die psychische Gesundheit der Bevölkerung. Wie sich diese entwickelt hat, bleibt trotz einer großen Anzahl an Studien bisher uneindeutig. Ergebnisse sind heterogen und betrachten meist nur die ersten Monate der Pandemie. Ziel der vorliegenden Studie ist, die Entwicklung psychischer Gesundheit in der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland repräsentativ und über den gesamten Pandemiezeitraum abzubilden sowie mit der Zeit vor der Pandemie zu vergleichen. Die ausführlichen Ergebnisse sind am 11.10.2022 auf https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.10.09.22280826v1 erschienen und wurden bei der Fachzeitschrift "Frontiers in Public Health" (Section: Public Mental Health) eingereicht.

Welche Daten wurden genutzt?

Untersucht wurden drei Indikatoren psychischer Gesundheit in zwei Zeiträumen: (1) depressive Symptome von April 2019 bis Juni 2022 und (2) Angstsymptome sowie (3) subjektive psychische Gesundheit von März 2021 bis Juni 2022. Die Daten wurden in mehreren Telefonbefragungen erhoben: GEDA/EHIS 2019-2020, GEDA 2020, COVIMO, GEDA 2021 und GEDA 2022. Diese Querschnittsstudien umfassen für fast jeden Monat Zufallsstichproben von jeweils ca. 1.000 Erwachsenen, seit 2022 von monatlich ca. 3.000 Erwachsenen in Deutschland. Die repräsentativen Daten erlauben zeitliche Vergleiche, da sie mit derselben Methodik durchgeführt wurden.

Wie hat sich die psychische Gesundheit entwickelt?

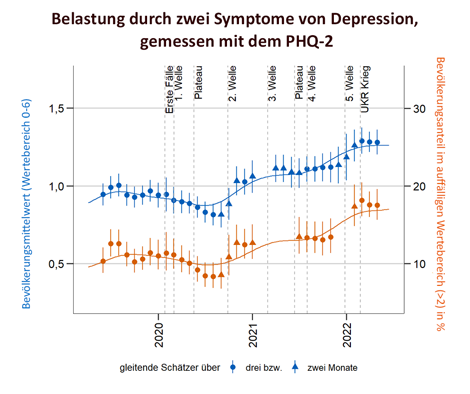

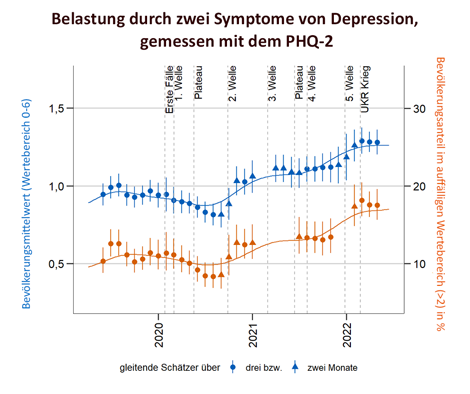

Depressive Symptome (Interessenverlust und Niedergeschlagenheit) gingen in der Zeit der ersten COVID-19-Welle und im Sommer 2020 gegenüber demselben Zeitraum in 2019 zunächst zurück. Dagegen nahmen sie später deutlich zu, von Herbst 2020 bis Frühjahr 2021 und erneut Ende 2021 bis Frühjahr 2022. Eine auffällige Symptombelastung über dem Schwellenwert lag in den ersten Pandemiemonaten zwischen März und September 2020 bei etwa 9 % der Bevölkerung vor, während es im selben Zeitraum 2019 11 % waren (siehe Abbildung, orangefarbene Linie). Der Anteil stieg dann auf 13 % in 2021 und auf 17 % im Zeitraum März bis Juni 2022. Analog zeigt sich dieser Trend in den Mittelwerten (siehe Abbildung, blaue Linie).

Die Entwicklung betrifft alle Geschlechter, Bildungs- und Altersgruppen, ganz besonders Frauen, jüngere Erwachsene und über 65-Jährige. In der Gruppe mit niedriger Bildung sind depressive Symptome am häufigsten, bei hoher Bildung stiegen sie früher und stetiger an.

Auf eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit weisen auch Ergebnisse zu Angstsymptomen (Ängstlichkeit und unkontrollierbare Sorgen) und subjektiver psychischer Gesundheit hin. Im Zeitraum März-September 2021 gaben 7 % der Bevölkerung eine auffällige Belastung durch Angstsymptome an, im Zeitraum März-Juni 2022 waren es 11 %. Zeitgleich sank der Anteil mit selbsteingeschätzter "sehr guter" oder "ausgezeichneter" psychischer Gesundheit von 44 % auf 40 % ab.

Fazit: Die Befunde deuten darauf hin, dass sich wesentliche Merkmale psychischer Gesundheit in der erwachsenen Bevölkerung nach anfänglicher Resilienz zu Pandemiebeginn seit Ende 2020 verschlechtern. Das vermehrte Auftreten von depressiven und Angstsymptomen sowie die verschlechterte subjektive psychische Gesundheit zum Ende des Beobachtungszeitraums im Juni 2022 erfordern aktuell Wachsamkeit bei Akteurinnen und Akteuren aus Politik, Gesundheitsversorgung und -förderung sowie Prävention. Diese Entwicklungen zeigen den Bedarf nach weiterer Beobachtung, auch um eine mögliche Reversibilität der Trends einschätzen zu können.

Was ist bei der Bewertung der Ergebnisse zu beachten?

Die in der Studie eingesetzten Screening-Instrumente können nur auf eine erhöhte Symptombelastung hinweisen. Es ist nicht möglich, damit die Häufigkeit psychischer Störungen zu bestimmen, da die Messinstrumente keine Diagnosestellung erlauben. Aussagen über Ursachen der gesundheitlichen Entwicklungen können nicht getroffen werden. Auch wenn im Vergleich zu anderen Studien bereits ein langer Zeitraum betrachtet wird, erfordern eine umfassende Einordnung und Abgrenzung der Befunde von langjährigen Entwicklungen einen weitaus längeren Beobachtungszeitraum.

nach oben